Einführung in die Empirische BWL6-Forschung

2025-05-09

Kapitel 1 Einleitung

Die Ära der Medienkommunikation wird oft mit dem Aufkommen des World Wide Web in den 1990er Jahren und der Verbreitung von sozialen Medien, Streaming-Diensten, Blogs usw. in Verbindung gebracht. Immer mehr Daten liegen in digitaler Form vor oder werden dafür aufbereitet. Unter dem Begriff der Datafizierung werden vormals analog organisierten Lebensräume und Prozesse digitalisiert, mit maschinellen Algorithmen kombiniert und mit künstlichen Intelligenzen verbunden.

Das führt unter anderem zu einer zunehmenden Anzahl, Vielfalt und Verfügbarkeit von Daten und es ist eine Tatsache, dass heute viel mehr Informationen nutzbar sind, als beispielsweise vor 20 Jahren. Bedeutet dies aber auch, dass wir mehr wissen? - Was bedeutet es an dieser Stelle “zu wissen” und woher kommt unser Wissen?

Daten sind rohe Fakten, Ereignisse, Symbole oder Elemente, die in sich selbst neutral sind, also keine inhärente Bedeutung haben. Daten können Elemente in verschiedenen Modus aufweisen, z.B. geometrische Formen, Zahlen, Texte, Bilder oder andere Darstellungen.

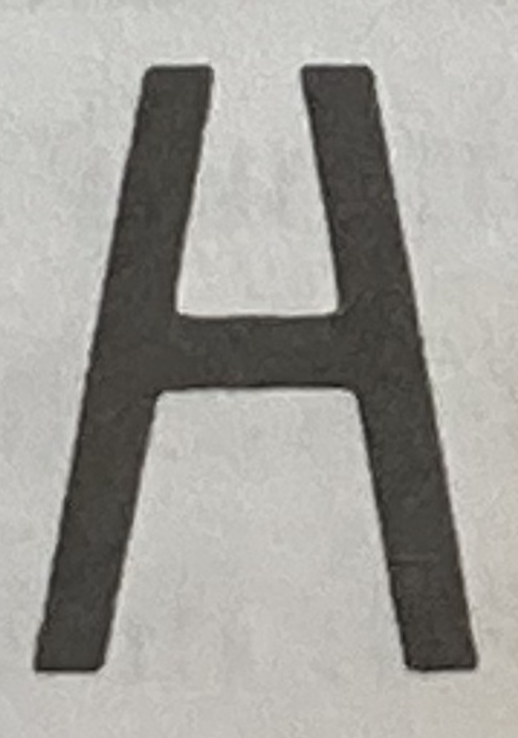

Die Anordnung der Linien aus diesem Beispiel von Selfridge (1955) erlaubt gerade durch seine Unvollkommenheit und die Kreativität des Menschen unterschiedliche Interpretationen.

Ähnlich ist es auch mit künstlerischen Darstellungen, wie z.B. der Pfeife von René Magritte (1929) oder Botschaften in Form von Aphorismen, wie z.B. “The map is not the territory”. Sie können darauf hinweisen, dass eine Bezeichnungen nicht die benannte Sache an sich darstellen. Eine Tatsache, die - so trivial sie auch ist - oftmals übersehen wird, wenn theoretische Begriffe wie Innovation, Nachhaltigkeit oder künstliche Intelligenz gebraucht werden.

René Magritte (1898-1967); Quelle:https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=555365

Auch Daten, Informationen und Wissen sind Begriffe, die oft miteinander verwechselt werden, aber unterschiedliche psychologische Konzepte repräsentieren.

Information entsteht erst aus den Prozessen der Unterscheidung, der Organisation oder der Verknüpfung von Daten mit Kontext oder Vorwissen. Die Relevanz oder Bedeutung für Personen oder Institutionen kann dann zu spezifischen Interpretationen, Analysen oder Klassifizierungen führen, die zum Teil unbewusst ablaufen und kulturelle sowie bildungspezifische Aspekte aufzeigen.

So zeigt Lindsay (1981), dass:

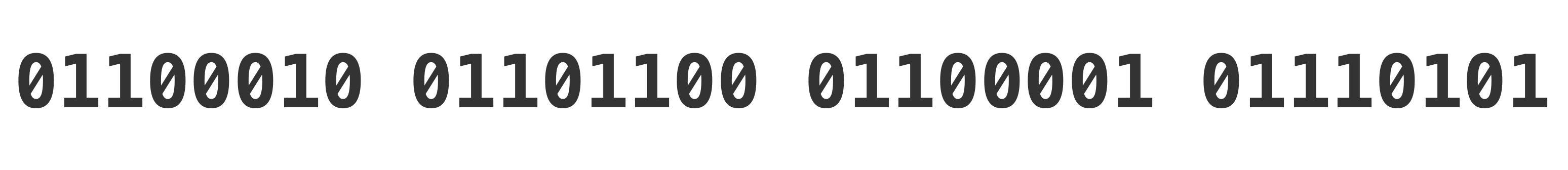

Die richtige Interpretation der Zahlenreihe:

erschließt sich höchstwahrscheinlich einem weniger breiten Publikum.

Diese “Daten” müssen verarbeitet werden, um interpretiert und verstanden zu werden. Wenn wir Information als strukturierte Darstellung von Daten erkennen, dann können sie wichtige Aussagen oder Erkenntnisse vermitteln, die relevant oder nützlich sind. Damit werden Informationen dann zu einer entscheidenden Ressource, die für Unternehmen wertvoll sind und für welche tatsächlich viel Geld investiert wird.

Wenn Sie als Mitarbeiter aus Daten Information generieren und Wissen ableiten können, dann ist das eine zentrale, produktive, strategische Ressource für jedes Unternehmen. Wissen ist etwas, das in unserem Kopf entsteht, wenn wir Daten interpretieren und verstehen. Es kann nicht einfach im Internet abgespeichert werden. Obwohl Sprachmodelle wie ChatGPT Informationen sammeln, kombinieren und neu formulieren können, sind sie derzeit nicht in der Lage, Wissen zu generieren bzw. sie würden es nicht erkennen.

Um auf das anfängliche Beispiel zurückzukommen: Aufgrund unseres Vorwissens und des angeborenen menschlichen Drangs nach Sinnhaftigkeit können die “Anordnungen der Linien” je nach Notwendigkeit entweder die Bedeutung des Buchstabens “H” oder “A” annehmen.

1.1 Was ist eigentlich Wissen?

Die Definition von Wissen ist eine zentrale Fragestellung in der Philosophie, insbesondere in der westlichen Erkenntnistheorie oder Epistemologie. Hierbei wird sie eng mit der Suche nach “Wahrheit” verbunden (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000). Wissen geht über reine Informationen hinaus und bezieht sich auf das Verständnis und die Anwendung von Informationen durch Menschen. Es entsteht, wenn Informationen internalisiert, verstanden und in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden. Wissen umfasst nicht nur Fakten, sondern auch die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, Probleme zu lösen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Entscheidungen zu treffen. Somit ist Wissen das Ergebnis von Lernen, Erfahrung und Reflexion im Laufe eines Lebens. Beispiele für Wissen könnten Fachkenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten und Intuitionen sein.

Wissen verweist immer auf bestimmte Bedingungen oder Zielsetzungen, unter denen es gültig ist (Jones & Bouncken, 2008, S. 728). Im Kontext sich ständig wandelnder sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse ist Wissen einem kontinuierlichen Wandel und einer Entwicklung unterworfen (Jones & Bouncken, 2008, S. 728).

Die Bildung von Erfahrungen und Fähigkeiten ist eine fortlaufende menschliche Aktivität, auch wenn sie möglicherweise nicht immer bewusst wahrgenommen wird, zum Beispiel aufgrund von Ablenkung. In frühen Kulturen wurden Erfahrungen und Fähigkeiten von einer Generation zur nächsten weitergegeben, oft durch Interaktion, Beobachtung, Nachahmung, symbolische Rituale, bildhafte Darstellungen oder gesprochene Sprache.

Diese grundlegenden Formen und Prozesse des Wissenstransfers finden sich auch heute in Konzepten wie der Wissensbildung von Nonaka, Byosiere, Borucki & Konno (1994) wieder. Dieses Konzept geht davon aus, dass es mindestens zwei Formen von Wissen gibt: implizites Wissen, das Erfahrungen, Fähigkeiten, mentale Vorstellungen und Abstraktionen umfasst (Ratzmann, 2016). Durch die Formalisierung in Bildern, Sprache oder mathematische Gleichungen kann dieses implizite Wissen jedoch in explizites Wissen umgewandelt werden.

Wissen kann demnach als Gesamtheit von Erfahrungen, Fähigkeiten, Vorstellungen und Abstraktionen angesehen werden, die sich durch Sprache, Interaktion oder Messung zu explizitem Wissen umformen lassen.

Die anfängliche Beschränkung von Wissen auf persönliche Überlieferungen wurde zunächst durch bildhafte Darstellungen und später durch die Einführung von Schrift überwunden, wodurch Wissen allgemein zugänglich wurde. Die Einführung neuer Technologien wie dem Buchdruck oder dem Internet hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie Wissen übertragen wird, sondern auch die soziale Verteilung und die Natur des Wissens selbst revolutioniert.

In der Psychologie des letzten Jahrhunderts wurde Wissen als sowohl das Bewusstsein von etwas als auch die sichere Überzeugung aufgrund von Erfahrungen, Beobachtungen oder logischem Schlussfolgern definiert (Zeddies, 1948, S. 193).

Moderne psychologische und betriebswirtschaftliche Ansätze zeigen, dass es keine einheitliche Definition von Wissen gibt (Jones & Bouncken, 2008, S. 728; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000). Es stellt sich eher die Frage: “Was kann Wissen sein?”

In der Neuzeit, insbesondere im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert, lag der Schwerpunkt wissenschaftlicher Aktivitäten auf der systematischen Produktion von Erfahrungswissen. Im Industriezeitalter folgte dann eine Spezialisierung und “Kanonisierung” des Wissens, was zu einer wachsenden Kluft zwischen wissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen führte (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000).

Dies stellt eine zentrale Herausforderung für wissenschaftliche Arbeit dar: den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und der tendenziellen Ausrichtung auf konkrete Zielsetzungen und Anwendungsbereiche zu bewältigen (Jones & Bouncken, 2008, S. 728).

1.2 Systematik der Wissenschaften

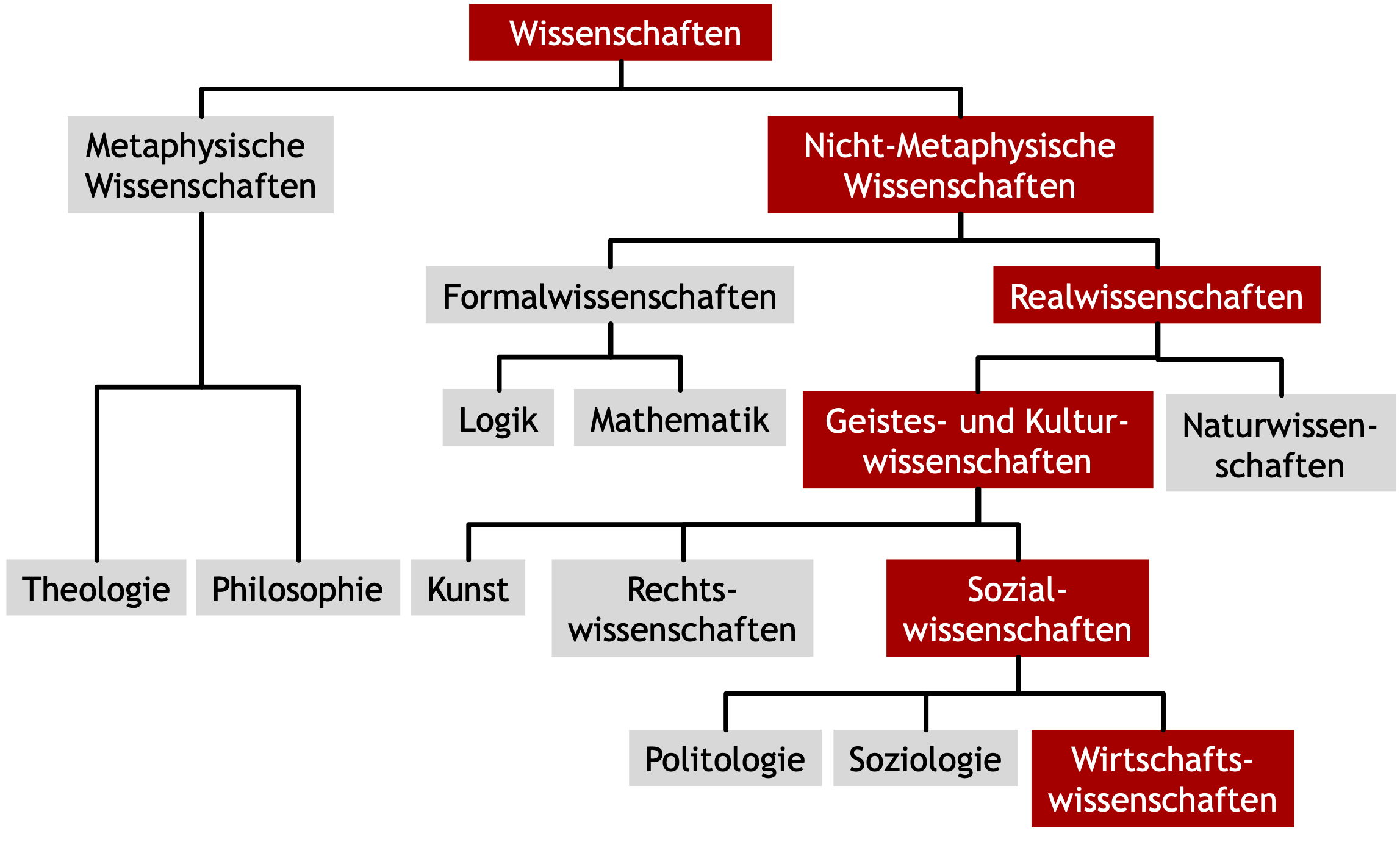

Wie sind die Wirtschaftswissenschaften in das System der Wissenschaften einzuordnen?

Die Wissenschaften sind oft in Bezug auf ihre inhaltlichen Bereiche, also ihre Forschungsgegenstände, unterteilt. Innerhalb der Betriebswirtschaft werden die betrieblichen Vorgänge im gewerblichen Sektor der privaten und öffentlichen Wirtschaft untersucht, wodurch sie als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften betrachtet wird (Colbe & Laßmann, 1974, S. 1).

Die Wirtschaftswissenschaften befassen sich mit den Handlungen von Personen und Gruppen im Zusammenhang mit der Produktion, dem Austausch und dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen (Colbe & Laßmann, 1974, S. 3). Insbesondere untersuchen sie Entscheidungen, die verschiedene Ziele und Zwecke unter Verwendung begrenzter Ressourcen realisieren sollen (Colbe & Laßmann, 1974, S. 1). In einem weiteren Sinne lassen sich die Wirtschaftswissenschaften der Sozialwissenschaft zuordnen.

Darstellung in Anlehnung an Raffée (1974) u.a.

Die Sozialwissenschaften haben das Ziel, menschliches Verhalten wissenschaftlich zu beschreiben, zu erklären, zu prognostizieren und rational zu gestalten (Colbe & Laßmann, 1974, S. 2). Dies umfasst einerseits die Erforschung von Phänomenen und Zusammenhängen, um fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, und andererseits die Prognose zukünftiger Entwicklungen sowie die Festlegung optimaler Handlungsstrategien zur Erreichung bestimmter Ziele (Entscheidungslogik) (Döring & Bortz, 2016, S. 5). Diese Fragestellungen der Sozialwissenschaften beziehen sich auf konkrete Aspekte der menschlichen Erfahrungswelt und platzieren die Sozialwissenschaften somit im Bereich der Realwissenschaften, der empirischen und erfahrungsbasierten Wissenschaften.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Wirtschaftswissenschaften Teil eines übergeordneten wissenschaftlichen Systems sind, in dem Wissen und Entscheidungen auf der Grundlage spezifischer Annahmen, Konzepte und Methoden zugänglich, nachvollziehbar und anwendbar sind (Herrmann, 1996).

In der alltäglichen Realität konkurrieren wissenschaftliche Aussagen zunehmend mit Informationen in (sozialen) Medien, die oft jeglicher Rechtfertigung entbehren. Trotz teilweise haarstreubender Annahmen und Logiken verbreiten sich solche Inhalten aufgrund ihrer Zugänglichkeit als alternative Realitätskonstruktionen äußerst erfolgreich. Es ist wichtig, solche Informationen zu erkennen und im Rahmen des digitalen und sozialen Wandels ernst zu nehmen.

Wenn Sie sich in den Prozess der wissenschaftliche Arbeit begeben, kann sich auch ein weitergehendes Verständnis für die Vielschichtigkeit wissenschaftlicher Aussagen und Entscheidungen entwickeln, dass mit einem wissenschaftlichen Wahrnehmen und Denken einhergehen kann.

1.3 Empirische Forschung

Die Digitalisierung eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisgewinn. Gleichzeitig trägt sie jedoch dazu bei, dass unser gesellschaftliches Umfeld von einer höheren Dynamik, Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit geprägt ist.

Die virale Verbreitung sozialer Bewegungen wie “Fridays for Future” oder die Durchsetzung von Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben verdeutlicht, welchen Einfluss Wissen und Meinungen auf gesellschaftliche und politische Entscheidungen haben können. Wir haben erlebt, wie scheinbar beständige Wahrheiten durch neue Informationen von einem Tag zum anderen in Frage gestellt werden können.

In diesem Zusammenhang erscheint es umso wichtiger, ein Verständnis für wissenschaftliche Methoden zu entwickeln und Begriffe wie empirische Forschung, Data Science, Machine Learning und Künstliche Intelligenz einzuordnen.

Eine gemeinsame Eigenschaft all dieser Methoden ist die Verwendung von Daten zur Bildung und Darstellung von Informationen und Wissen. Dabei stellt sich auch die Frage, welches Wissen als gesichert betrachtet werden kann und welchen Wert es für uns hat.

Empirische Forschung als wissenschaftliche Methodik

Die empirische Forschung in den Wirtschaftswissenschaften ist eine wissenschaftliche Methodik, die darauf abzielt, die Handlungen und Entscheidungen von Individuen und Gruppen sowie die damit verbundenen Prozesse und Strukturen zu beschreiben, nachzuweisen und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen.

In dieser Definition wird deutlich, dass zentrale Funktionen der empirischen Forschung darin bestehen, zu beschreiben, nachzuweisen und zu prognostizieren. Ein essenzieller Bestandteil in jeder empirischen Untersuchung ist dabei die systematische Erhebung und Analyse von Daten, um Hypothesen zu testen, Theorien zu überprüfen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Dabei werden Beobachtungen und Experimente verwendet, um empirische Evidenz zu sammeln und Schlussfolgerungen zu ziehen. Empirische Forschung ist ein wesentlicher Bestandteil vieler wissenschaftlicher Disziplinen, darunter Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und mehr. Sie ermöglicht es Forschern, empirische Daten zu verwenden, um Phänomene zu verstehen, Zusammenhänge zu identifizieren und Theorien zu entwickeln oder zu verfeinern.

In der empirischen Forschung bezieht sich Systematik auf die methodische und strukturierte Vorgehensweise bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Untersuchungen. Sie umfasst die Festlegung klar definierter Schritte, um valide und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.