Kapitel 2 Grundlagen

“Das höchste Ziel der Wissenschaft ist die Vermehrung grundlegenden Wissens” (Bateson, 1996, S. 20)

Was ist eigentlich Wissen?

Die Definition von Wissen ist eine grundlegende Fragestellung in der Philosophie und wird in der westlichen Erkenntnistheorie (Epistemologie) eng mit der Suche nach “Wahrheit” verknüpft (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000).

Aber auch in der Betriebswirtschaft wird ein zunehmendes Interesse an Wissen beobachtet, wobei oder obwohl dafür sehr unterschiedliche Definitionen existieren (Jones & Bouncken, 2008, S. 728). Zunächst einmal ist “Wissen” ein Begriff, der im Verlauf der Geschichte immer wieder eine ganz bestimmte Bedeutung angenommen hat und in hohem Maß von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000).

Während die Unterscheidung im allgemeinen Sprachverständnis gelegentlich unscharf und nicht immer eindeutig ist (Jones & Bouncken, 2008, S. 728), werden Informationen, Daten und Wissen in wissenschaftlicher Betrachtung voneinander abgegrenzt.

Information ist ein Grundbegriff der Informationstheorie und Kybernetik und bezeichnet “ein Maß für [den] Neuigkeitsgehalt [eines Ereignisses], genauer gesagt für dessen Unwahrscheinlichkeit” (Weltner, 1997, S. 978). Mit anderen Worten entstehen Informationen aus Unterscheidungen, die durch Individuen vorgenommen werden und dem individuellem Bewusstsein zum Großteil unzugänglich sein können (Ratzmann, 2016).

Als Daten werden solche Informationen bezeichnet, die durch Messung, Beobachtung oder Bewertung gewonnen werden können und eine mathematische Vergleichbarkeit ermöglichen. Wissen weist immer auch auf eine Zielsetzungen, also auf Bedingungen in denen dieses Wissen gilt hin (Jones & Bouncken, 2008, S. 728). Im Kontext dynamischer sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse unterliegt Wissen damit auch einer ständigen Veränderung und Entwicklung (Jones & Bouncken, 2008, S. 728).

Die Bildung von Erfahrungen und Fähigkeiten ist eine fortlaufende Aktivität des Menschen, auch wenn sie möglicherweise (z.B. auf Grund von Ablenkung) nicht immer unmittelbar bewusst wird. In sehr frühen Kulturen wurden Erfahrungen und Fähigkeiten von einer Generation zur nächsten überliefert. Wissen wurde durch Interaktion, Beobachtung und Nachahmung, durch symbolische Rituale, bildhafte Darstellung oder gesprochene Sprache weitergegeben.

Diese zugrundeliegenden Formen und Prozesse von Wissenstransfer finden sich auch heute z.B. in dem Konzept der Wissensbildung von Nonaka, Byosiere, Borucki & Konno (1994) wieder. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass es mindestens zwei Formen von Wissen existieren: Implizites Wissen umfasst einen weiten Bereich von Erfahrungen, Fähigkeiten, mentalen Vorstellungen und Abstraktionen (Ratzmann, 2016). Durch Formalisierung in Bilder, durch Sprache oder mathematische Gleichungen wird es jedoch möglich, dieses implizite Wissen zu explizitem Wissen umzuformen.

Wissen kann demnach als Gesamtheit von Erfahrungen, Fähigkeiten, Vorstellungen und Abstraktionen angesehen werden, die sich durch Sprache, Interaktion oder Messung zu explizitem Wissen umformen lassen.

Die situative Gebundenheit von Wissen an persönliche Überlieferung wurde anfangs durch bildhafte Darstellung, später durch Einsatz von Schrift überwunden und allgemeiner zugänglich. Das Aufkommen neuer Technologien (z.B. Buchdruck oder Internet), revolutioniert und verändert dabei nicht nur die Art der Wissenstradierung, sondern auch die soziale Wissensverteilung und die Art des Wissens an sich immer weiter. Innerhalb der Psychologie des letzten Jahrhunderts vertrat man die Auffassung, dass Wissen “sowohl das Bewußtsein von etwas wie die sichere, gewisse Überzeugung auf Grund von Erfahrungen und Anschauungen oder logischem Folgern (Schließen)” (Zeddies, 1948, S. 193) bezeichnet.

Zeitgemäße psychologische und auch betriebswirtschaftliche Erklärungen gehen dahin, dass es keine einheitliche Definition dessen gibt, was Wissen eigentlich ist [Reinmann-Rothmeier & Mandl (2000); Jones & Bouncken (2008) 728). Vielmehr muss also gefragt werden, “was kann Wissen sein ?”.

Kennzeichen der wissenschaftlichen Aktivitäten der Neuzeit (Übergang von 15. zu 16. Jahrhundert) war eine Ausrichtung auf die systematische Produktion von „Erfahrungswissen“. Dem folgte eine Spezialisierung und “Kanonisierung” (vermutlich im Sinne von Eingrenzung) im Industriezeitalter, welches mit einer zunehmenden Spaltung von wissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen einherging (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000).

Diese Beobachtung an sich kennzeichnet eine zentrale Herausforderung wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich den Widerspruch zwischen ihrem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und ihrer tendenziellen Ausrichtung auf konkrete Zielsetzungen bzw. Anwendungsbereiche gerecht zu werden (Jones & Bouncken, 2008, S. 728).

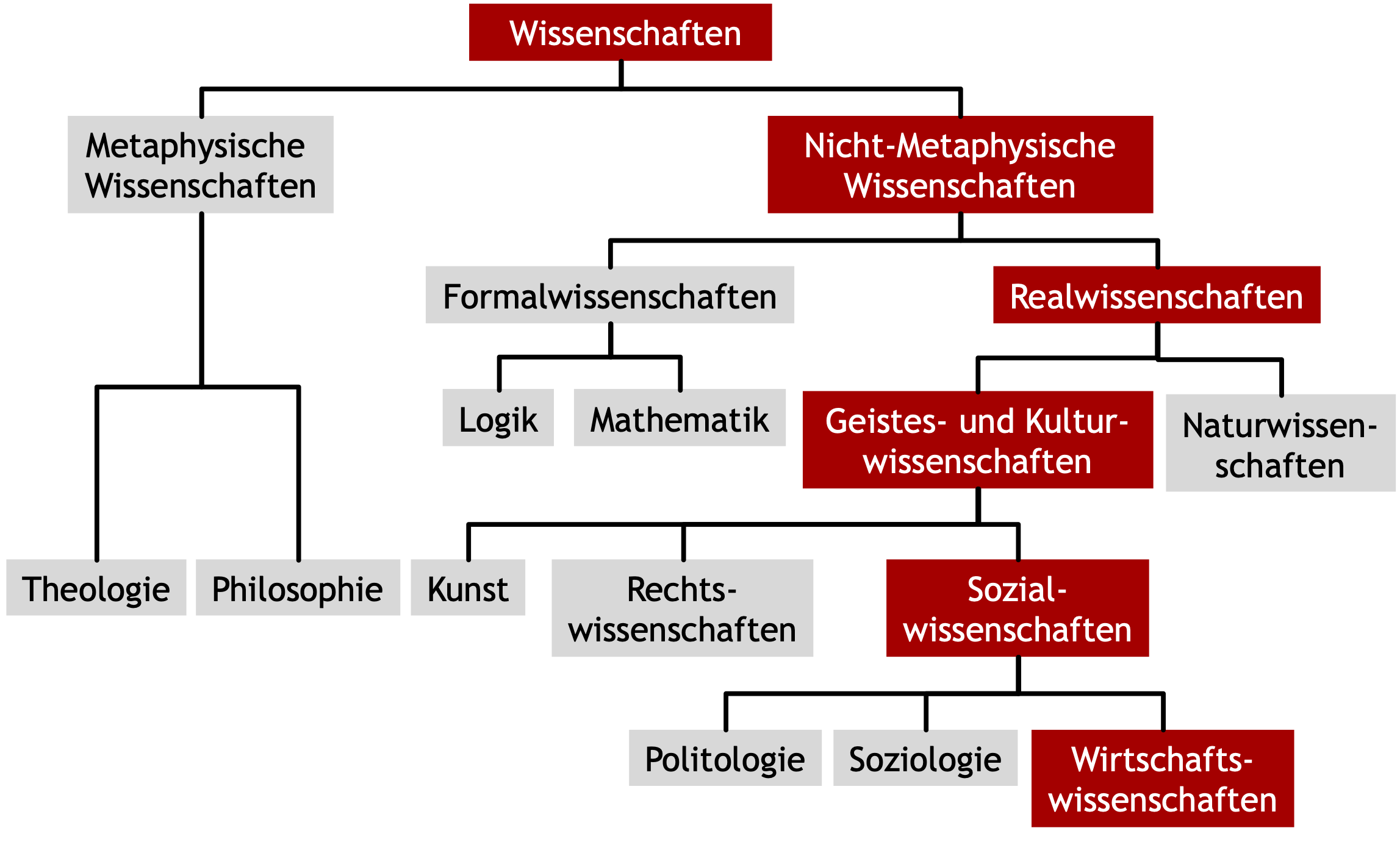

Wie sind die Wirtschaftswissenschaften in das System der Wissenschaften einzuordnen?

Wissenschaften werden häufig in Bezug auf inhaltliche Bereiche, d.h. auf ihren Forschungsgegenstand, unterteilt. In der Betriebswirtschaft wird das betriebliche Geschehen im gewerblichen Bereich der privaten und öffentlichen Wirtschaft untersucht und folglich wird sie als Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften angesehen (Colbe & Laßmann, 1974, S. 1).

Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich mit den Handlungen von Personen und Gruppen, die im Zusammenhang mit der Produktion, dem Tausch und dem Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen stehen (Colbe & Laßmann, 1974, S. 3). Dabei untersuchen die Wirtschaftswissenschaft insbesondere Entscheidungen um verschiedenartige Ziele und Zwecke unter Verwendung begrenzt vorhandener Mittel zu realisieren (Colbe & Laßmann, 1974, S. 1). Weiter gefasst lassen sich die Wirtschaftswissenschaften der Sozialwissenschaft zuordnen.

Darstellung in Anlehnung an Raffée (1974) u.a.

Die Sozialwissenschaften verfolgen die Zielsetzung, menschliches Verhalten wissenschaftlich zu beschreiben, zu erklären, zu prognostizieren und rational zu gestalten (Colbe & Laßmann, 1974, S. 2). Dabei geht also einerseits darum Phänomene und Zusammenhänge aufzuzeigen und zu erklären, um möglichst gesicherte Erkenntnisse zu finden und andererseits darum, zukünftige Vorgänge zu prognostizieren und optimale Handlungsweisen für gegebene Ziele zu bestimmen (Entscheidungslogik) (Döring & Bortz, 2016, S. 5). Diese Problemstellungen der Sozialwissenschaften betreffen damit mehr oder weniger konkrete Aspekte der direkten Erfahrungswelt, womit die Sozialwissenschaften im Bereich der Realwissenschaften (Erfahrungs- und empirische Wissenschaften) verortet sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften in ein übergeordnetes Wissenschaftssystem eingebettet sind, in dem Wissen und Entscheidungen als Resultat spezifischer Annahmen, Konzepte und Methoden zugänglich, nachvollziehbar und anschlussfähig werden (Herrmann, 1996).

Empirische Forschung als wissenschaftliche Methodik

Die empirische Forschung im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften ist also eine wissenschaftliche Methodik, um die als zielgerichtet angesehenen Handlungen und Entscheidungen von Individuen und Gruppen als betriebliches Geschehen im gewerblichen Bereich der Wirtschaft zu beschreiben, sowie die damit verbundenen Prozesse und Strukturen aufzuzeigen, nachzuweisen und mögliche Prognosen über zukünftige Ereignisse zu treffen.